长江经济带城市协同发展能力指数(2024)在沪发布

日期: 2024-12-25来源:新华网

长江经济带作为具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带和生态文明建设的先行示范带,已成为推动中国经济高质量发展的重要引擎。

12月12日,华东师范大学发布“长江经济带城市协同发展能力指数(2024)”,这也是该指数自2015年起连续第十年对外发布。

“长江经济带城市协同发展能力指数(2024)”发布。新华网 发(受访者供图)

长江经济带横贯东西、承接南北,涵盖11个省市,人口规模和经济总量占据全国“半壁江山”。最新数据显示,2024年前三季度,长江经济带11省市外贸进出口值达14.61万亿元,创同期新高,占全国进出口总值的45.2%。

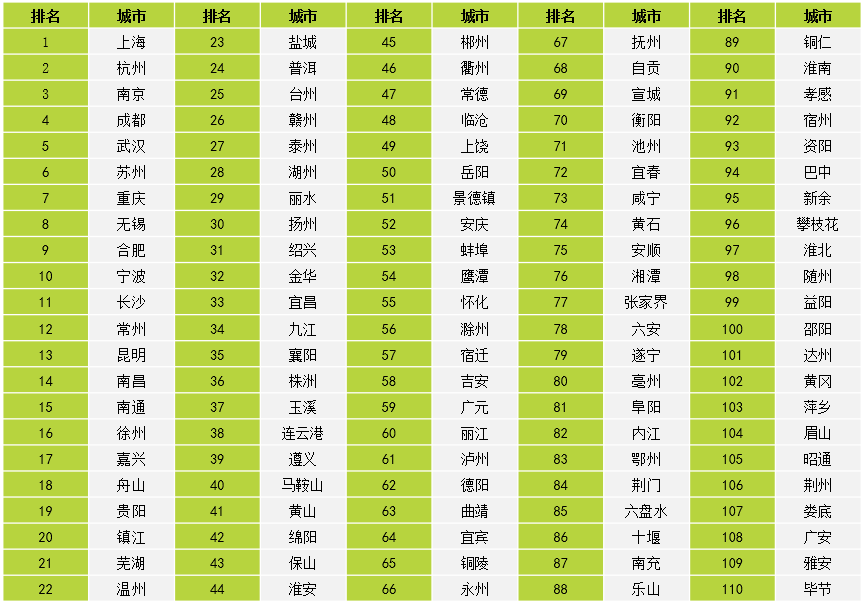

新发布的长江经济带城市协同发展能力指数(2024)显示,协同发展能力前十强城市依次为:上海、杭州、南京、成都、武汉、苏州、重庆、无锡、合肥、宁波。

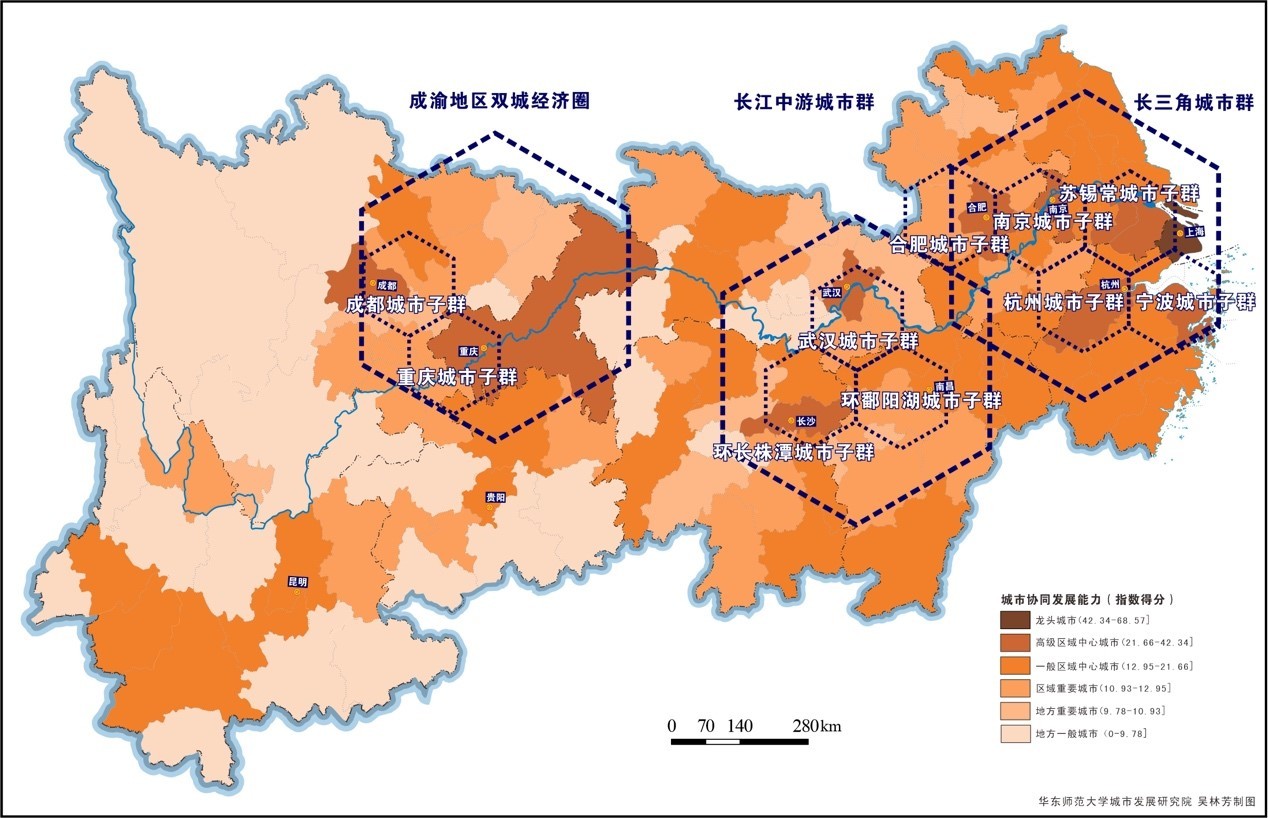

指数研制首席专家、教育部人文社科重点研究基地·中国现代城市研究中心主任、华东师范大学城市发展研究院院长曾刚教授分析说,长江经济带城市协同发展能力正稳步上升,城市体系橄榄型结构不断优化。110座地级及以上城市呈现出6等级橄榄型结构特征:上海是龙头城市,协同发展能力在长江经济带排名首位;杭州、南京、成都、武汉、苏州、重庆、无锡、合肥、宁波、长沙10座城市是能力较强的高级区域中心城市;常州、昆明、南昌、南通、徐州、嘉兴等44座城市是在个别领域表现突出的一般区域中心城市;滁州、宿迁、吉安、广元、丽江等35座城市是区域重要城市,往往地处较为重要的区位或拥有某方面独特的资源禀赋;孝感、宿州、资阳、巴中、新余等14座城市是存在提升空间的地方重要城市;昭通、荆州、娄底等6座城市是存在短板或外向服务功能薄弱的地方一般城市。

长江经济带城市协同发展能力指数(2024)发布。新华网 发(受访者供图)

曾刚介绍,该指数根据区域协同发展、区域创新系统、区域发展韧性、增长极等科学理论,构建了包括经济发展、科技创新、交流服务、生态支撑等四大领域,综合GDP水平等18个具体指标的长江经济带城市协同发展能力指数评价指标体系。“采用指数计算、空间自相关分析、指数趋势分析方法以及近三年地级城市大数据,对标全球城市最高标准、最好水平设定目标值与阈值,对长江经济带110座城市协同发展能力进行了系统评估”。

作为经济绿色转型发展的重要驱动力,数字经济已成为支撑新质生产力蓬勃发展的新引擎,是地方政府和企业重点关注和布局的产业,更是促进区域协同发展的重要法宝。值得关注的是,今年长江指数研制团队将“数字经济核心企业比重”列入2024年评价指标体系,旨在突出长江经济带110座城市高质量综合发展能力,以及城市之间发展不平衡问题的重要性,为提高长江经济带城市高质量发展水平、缩小东部沿海与中西部内陆地区发展差距、实现共同富裕提供决策参考。

曾刚坦言,对标世界一流水平,长江经济带城市协同发展能力仍存在生态协同能力增强但短板仍然明显、城市子群沿海内陆分异依旧显著两大难点问题亟待破解。

曾刚解释说,从四大领域排名前10城市平均得分看,经济54.45分,科创38.40分,交服62.57分,而生态仅为17.73分;从四大领域的相关关系来看,长江经济带经济、科创、交服呈现出高度正相关,其两两相关系数均大于0.85。而生态支撑与经济发展之间的相关系数为0.14,较2023年略有下降,表现出一定的不稳定性。“这个变化说明,尽管生态支撑与经济发展之间在一定程度上是正相关的,但随着经济转型的推进,生态保护的效果在不同城市中存在差异,导致二者之间的联系并非一直稳固。”曾刚说,如何通过科技创新,进一步优化城市产业结构、能源消费结构,提升高质量发展水平,仍是未来需要完成的艰巨任务。

长江下游地区是协同发展能力高值集聚区,中上游地区则相反。从城市子群的角度看,位居长三角城市群的苏锡常城市子群、南京城市子群、杭州城市子群、宁波城市子群、合肥城市子群,协同发展能力指数综合得分远远高于武汉城市子群、环鄱阳湖城市子群、环长株潭城市子群、成都城市子群的得分。“可见,推动长江经济带上中下游城市协同发展仍是需要解决的重大课题。”曾刚说。

曾刚建议,尽快启动五大方面行动:一是笃行不怠,一以贯之,久久为功,将长江大保护进行到底。针对长江非法捕捞隐患较多、执法监管能力不足、生物资源与生态恢复缓慢等问题,一要秉承因地制宜、科学专业原则,优化各地《长江保护法》《长江十年禁渔计划》行动方案;二要基于专业性年度“体检”、五年评估结果,完善奖惩机制;三要推动“自上而下”行政命令式保护为主向“自下而上”自发主动保护为主的方向转变。

二是科技创新和产业创新深度融合,打造跨区域创新共同体。增强国家战略科技力量高水平科技供给能力、发挥创新中心城市创新策源功能、促进科技创新和产业创新的跨区域深度融合,才能为长江经济带城市协同发展提供强劲新动能。一要积极参与高质量共建“一带一路”,制定并启动海外创新合作伙伴计划;二要遵循政府引导、社会主导原则,扩大产业创新基金规模,提升跨界创新合作专业服务水平;三要完善跨域政产学研用金一体化机制,强化创新飞地合作。

三是因地制宜发展新质生产力,打造流域现代化产业体系。一要着力形成全方位、宽领域、多层次的城际经济合作网络,提升全域要素市场一体化水平;二要推动开发区管委会向开发区开发运营集团公司转变,发挥市场机制在推动园区间合作、专业化服务、运营效率提升等方面作用;三要创新区域经济合作模式,加大对多市联合建设世界级产业集群的支持力度。

四是聚焦结构、功能和系统集成,构建现代化基础设施体系。长江经济带区域间的基础设施发展差距较大,优化长江经济带基础设施结构、功能,有利于打通区域经济循环的卡点、堵点,进而推动区域协调发展。一要拓展社会参与基础设施建设渠道,盘活基础设施建设运营机制;二要逐步消除阻碍交通网络发展的软硬障碍,提升交通设施互联互动水平;三要从规划、建设、运营全链条方面入手,提升设施、城市、产业之间联动水平。

五是发掘长江历史文化的时代内涵,弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信。保护好、传承好、弘扬好长江文化既是长江经济带协同发展的重要责任与要求,也是发挥长江文化在价值引领、惠民育民、保护生态、推动发展等方面重要作用的现实实践。一要加强长江文明溯源研究和传播展示,系统推进历史文化遗产保护传承和活化利用;二要加强跨界合作,联合打造精品文旅品牌和线路,高质量建设长江国家文化公园走廊,增强人民群众获得感、自豪感;三要紧抓城市更新、乡村振兴机遇,将《长江文化保护传承弘扬规划》落到实处。